過去30年から現在に至るまで、上昇を続けている金の価格相場。

金の相場は1gあたりで算出されますが、その価格はここ10年で数千円もの上げ幅を記録しています。

もともと金は安全資産としての需要が高く、世界的な不安要因が発生した際に価格が上昇する傾向にあります。

直近30年の間に世界で起きた、さまざまな経済や政治情勢の変化は、金の価格上昇に大きく拍車をかける要因となりました。

特に近年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行や、ロシア・ウクライナの戦争によって過去最高値を更新し続けています。

今回は、そんな金の価格の変化を年代別に追っていくとともに、金のベストな売り時などについても解説します。

ブランド買取販売店「ギャラリーレア」で常務執行役員として勤務。高級時計、宝石の査定を得意とし、業界で15年以上の豊富な経験を持つ。

現在は「お客様にとっての特別な企業になる」という信念と共に、国内11店舗を統括している。

目次

金価格は今後どうなる?短期・中期・長期の予想

近年、ウクライナ情勢やパレスチナ問題など、不安定な世界経済の影響もあって、金の価格は相場の変動が顕著になっています。

金の価格は今後2倍になるとも予想されていますが、10年後、20年後に金の価格はどうなるのか、相場が暴落する可能性はあるのかなど、将来的な値動きの予想について分析していきます。

短期・中期的な予想と、長期的な予想について予想の根拠など詳しく解説しますので、参考にしてみてくださいね。

短期・中期的には下落する可能性がある

金の価格は、さまざまな要因が作用して変動するため、短期的、中期的な値動きを正確に見通すのは非常に困難です。

各国の経済政策の動向や国際情勢の変化によって、金の相場が急激に上昇したり下落したりすることも起こりえます。実際に、トランプ米大統領による関税引き上げの影響を受けて、一時的に金の価格が下がる動きなども見られました。

現在も、ウクライナ侵攻やパレスチナ情勢、さらには米中間の貿易対立など、金の価格に影響を及ぼす経済不安が世界的に継続していて、相場は変動しやすい環境にあります。

短期的には、インフレ動向や金利政策、地政学的リスクなどに市場が敏感に反応し、大きく値を崩すことも考えられます。あまり短期的な値動きに一喜一憂しすぎるのではなく、長期的な視点で金相場の流れを見極める姿勢が大切です。

長期的には上昇する可能性がある

長期的な視点で見ると、今後も金の価格は上昇基調を維持するとの見方が優勢です。

その背景には、インフレの長期化や地政学的な不安定要因に加え、各国の中央銀行や投資家が積極的に金を買い増ししていることなどが挙げられます。

アメリカの大手金融機関は、2026年中頃には金価格が1オンスあたり4,000ドルを突破する可能性を示唆しているほか、2030年までに4,500ドルを上回るとの予測も発表されています。

こうした見通しは、今後も金の需要が高水準で推移することを前提としていますが、もし世界経済が急速に回復し各国で金融引き締めの動きが強まれば、価格の上昇が緩やかになっていく可能性もあります。

基本的には、上昇傾向を維持する見込みではありますが、地政学リスクや経済動向の変化をしっかりと見極めていくことが重要です。

過去の金の価格推移は中長期的に見てどう変動している?グラフと共に解説

金の価格は過去30年、具体的にどのように変化してきたのでしょうか。

以下では対象期間を3つに区切り、価格の推移をグラフとともにご紹介します。

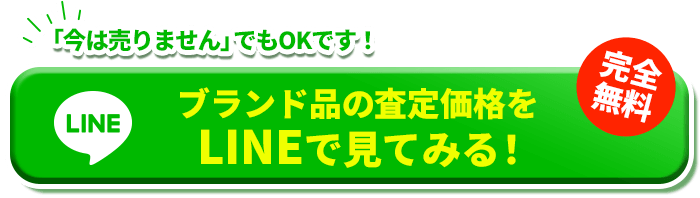

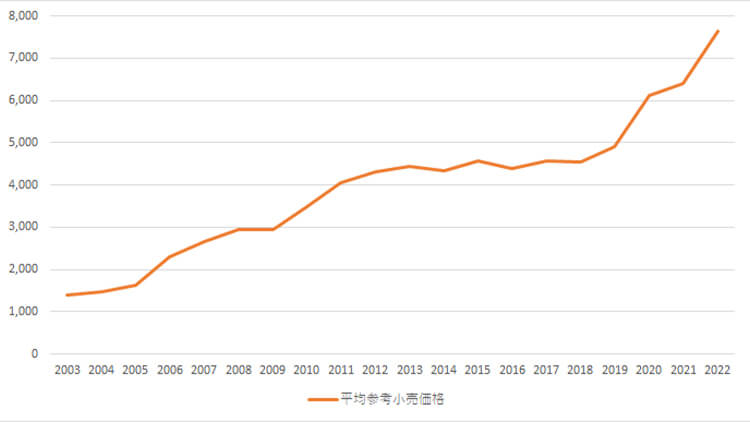

過去10年間の金の価格推移をグラフと共に解説

過去10年間の金の価格推移は、とくに変動の激しいものでした。

グラフでも2015年には5,000円以下だった平均相場が、2023年には1万円に迫るまでに著しく上昇しています。

まず背景として2011年に世界的な景気後退や金融不安が高まり、安全資産への需要が高まったことが原因で、金の価格はそれまで1g当たり平均3,000円台で推移していたものが、一時4,000円台後半と過去最高値を記録します。

その後、世界的な景気回復に伴い、2012年から2015年にかけては1g当たり平均4,000円台と、いったん横ばいの比較的安定した水準で推移。2015年から2016年にかけては、アメリカの利上げへの期待やドル高などが影響し、金の価格はやや低迷し4,000円台前半から中ごろあたりを行き来していました。

しかし2019年に入り、アメリカと中国の貿易戦争や、イランの対米報復などのリスクが高まったのをきっかけに金の価格は上昇を開始し5,000円台を記録します。また、2020年には新型コロナウイルスの影響による世界的な不安定要素が加わり、金価格は1g当たり平均6,000円台に突入しました。

2021年には米国のインフレ懸念から上昇傾向に転じ、さらに2022年のロシアのウクライナ侵攻を皮切りに一気に7,000円台後半まで跳ね上がります。

その後、2023年4月には9,000円台を記録し、現在も続く世界的な経済不安の影響で、2025年にはついに2万円台にまで価格が高騰しました。

過去20年間の金の価格推移をグラフと共に解説

次に、金の価格推移を過去20年のデータにさかのぼって見ていきましょう。

2003年~2013年ごろの値動きは、いくつかの要因によりそれまで安定していた金相場を大きく引き上げる結果となりました。

スタートの2003年の金の1g当たりの平均相場は、なんと1,300円〜1,400円程度。

現在からすると、驚くほど低価格に感じられますよね。

ここから2011年に、当時過去最高値であった4,000円台に到達するまで、上昇を続けていきます。

まず2003年には、1,400円前後で推移していた金の価格は、アメリカのイラク戦争や、金融市場の不安定さなどの要因により、2005年末には1,900円台後半、2006年には2,000円台中ごろまで上昇しました。

さらに2007年には、2,000円台後半になり、2008年には一時3,000円台を超えます。

この期間には、アメリカのサブプライムローン危機などの世界的な金融危機が発生し、投資家たちが金を安全な避難先として求めたことで金価格の上昇につながったといわれています。

2009年には、2,000円台中盤まで下落したものの、その後再び上昇し、2010年には安定して3,000円台中ごろをキープ。

この期間には、景気回復の兆しが見え始めたことや、グローバルな量的緩和政策の導入などが金価格の上昇に影響を与えました。

そして2011年には、金価格は4,000円台に到達し、過去最高値を記録。

これにはヨーロッパの債務危機や、アメリカの財政問題などの不安定な情勢が続いたことが価格上昇の引き金となりました。

そしてその後の10年で、さらなる伸びを記録したことは、先の解説の通りです。

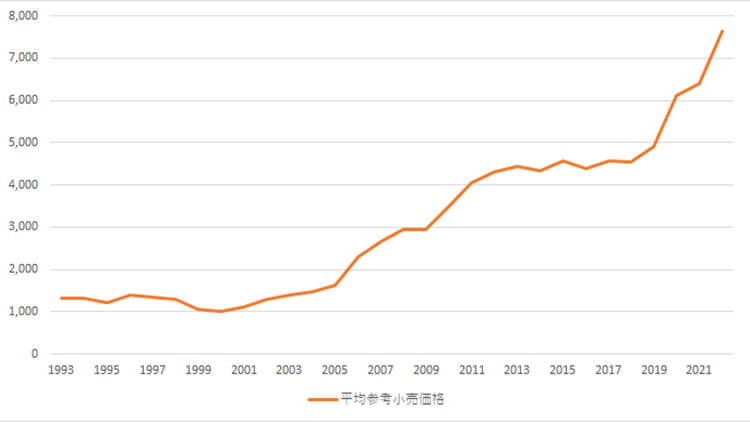

過去30年間の金の価格推移をグラフと共に解説

最後に、過去30年から現在までの金相場の変遷を追っていきます。

過去10年、20年は急激な上昇を記録した金の相場ですが、実は1993年から2003年の10年間は、グラフを見ても比較的値動きが穏やかだったというのがお分かりいただけるのではないでしょうか。

1993年の金の価格は1,200円〜1,300円台でした。

そして、10年後の2003年にも1,300円〜1,400円台と、大きく変わっていません。

日本の金相場は、主要通貨であるドル・円相場と密接に関連していますが、1993年から2003年までの期間には、ドル・円相場は比較的安定しており、大きな変動はありませんでした。

そのため金相場も安定していたと考えられています。

また、日本は90年代に入り、バブルが崩壊。

インフレ率は低下し経済が低迷していたため、人々の意識が通貨価値の保全や、インフレに対する保険として金を保有する方向に向かなかった、というのも理由の一つです。

このような要因から、金の価格はこの10年間さほど高騰しませんでした。

それどころか過去30年の中で金の1g当たりの価格が一時1,000円を下回る最安値を記録したのも、この期間の特徴です。

現在の価格を基準に考えると、驚くべき数字ですが、これには1997年に起こったアジア通貨危機の影響などが色濃く反映されているといわれています。

日本を含むアジア諸国の経済が軒並み低迷した結果、金の需要が減少し、金の価格の下落につながりました。

このように、約30年前の金相場には急激なアップダウンはほぼなく、現在からすると驚くほど低い価格で金が取引されていたことが見て取れます。

金の価格が高騰している理由

金の価格は、日々世界規模で起こるさまざまな変化に対応して推移します。

以下では、金の価格が大きく動く3つの要因について解説します。

理由1:世界情勢の変化

金の価格は、経済情勢の変化によって影響を受けます。

景気が良く、株式市場が好調な場合、投資家たちは株式などのリスク資産に投資することが多くなり、金への需要は低下します。

一方、景気が悪化し不安定な経済状況が続く場合には、安定した資産である金への需要が高まり、価格が上昇する傾向があります。

そのほか、政治情勢の変化も金の価格に影響を与える大きな要因となります。

戦争や紛争が起こった場合、国の通貨の価値や株式に対する信用が低下し、投資家たちはより安定した避難先として金などへ投資を行うことが多くなります。

その結果、金への需要が高まり、価格は上昇傾向となります。

しかし経済不安や金融不安が解消されると、株式や債券などのより高い利益率が期待できる株式や債券などに資金が流入し、金価格は下落傾向となることが一般的です。

理由2:円相場の変化

円相場の変化も金の価格に影響をもたらします。

金の市場価格は米ドルで決められているため、単純に円安ドル高になると、おのずと金の価格は上がります。

たとえば金の価格が1gあたり60ドルだった場合。

1ドルが100円の時は、金1g=6,000円(60ドル×100円)ですが、1ドル=140円となれば、金1g=8,400円(60ドル×140円)となります。

このようにドルに対して円安が進むほど、国内で金を売買するときの価格は上昇することになります。

このほか円安になると、海外の投資家が日本に投資する機会が増えます。

その流れで外国人投資家が金を購入するようになると、金の需要が増加し、結果として金の価格が上昇することが考えられます。

また円安により、日本経済の先行きや政治情勢に不安を感じた投資家たちが、安全な避難先として金を選択する可能性もあります。

そうなると、金の需要が増し価格が上昇することも考えられるでしょう。

理由3:需要と供給のバランス

金価格の動きには、需要と供給のバランスが大きく関係してきます。

当たり前のことですが、供給が需要に追い付いていないうちは金の価格は高くなり、需要を上回る供給量となった場合には金の価格が下がる傾向に。

例えば、現在金が発掘されている場所の金を取りつくしてしまったり、金の産出国の治安が悪化すると供給量が減少し、金の価格上昇の一要因となります。

このように需要と供給のバランスが、市場での金の価格決定に影響を与えています。

理由4:資産防衛への意識の高まり

現在も続くウクライナ侵攻や貿易摩擦などの地政学リスクによって、有事の際の安全資産として金の需要が高まっています。

これまでも、バブル崩壊やリーマンショックなどの経済への不安が高まった時期には、多くの投資家がリスク資産を避けて投資対象を金に変更し金の需要が急騰しました。

こうした経済不安が続く限り、投資需要の金への移行は今後も継続する見通しです。今後、貿易摩擦や経済悪化などによる世界情勢の不透明化が進めば、安定資産である金の需要はさらに増加し、価格の高騰は続いていくとみてよいでしょう。

また、金融緩和の継続や国債への信用不安が顕在化したことで、通貨そのものの価値が減少しつつある現在、経済が悪化しても価値が安定的である金は、自らの資産を維持したい投資家たちの間で需要が急速に高まり続けているのです。

理由5:中央銀行による金利政策

中央銀行の金利政策や金の購入動向は、金の価格変動に大きく影響を与える要因のひとつです。

各国の中央銀行が金を積極的に買い入れると、需要が急増し価格上昇の要因となります。近年では各国の中央銀行による金の購入量が増加傾向にあり、2022年以降は3年連続で年間1,000tを超えています。

また、一般的に金利と金の価格には、金利が上昇すると金価格が下がり、金利が下がると金価格は上がるという逆相関の関係性が見られます。

ただし、世界経済の情勢によっては逆相関の値動きにならないケースもあります。例えば、2024年には日本銀行が約17年振りに利上げに踏み切りましたが、その際には金利がつかない金の需要が高まった結果、金の価格は上昇傾向に転じました。

このように、そのときの経済情勢や金融環境によって、中央銀行の金利政策が金相場に与える影響は異なるため、金利以外の経済動向にも目を向けておく必要があるでしょう。

10年後、20年後の金価格予想は?

金の価格変動を引き起こす要因が多発的に存在していて、正確な値動きについては予測が難しくなっています。

地政学リスクなどの動向によって、金の価格が一時的に高騰したり暴落したりすることもあります。実際に、アメリカの関税政策の報道後には、一時的に金相場が下落しました。

現在、不安定な世界情勢が続いていて、金の価格が変動しやすい状態にありますが、長期的には今後も金の価格は上昇を続ける可能性が高いと考えられます。

米銀行大手も、2030年までに金1オンスあたり4,500ドルを超えるという見解を示しています。

10年後の2035年には、金1グラムあたり2万円台を維持している可能性が高く、このまま高騰が続けば3万円台に達している可能性もあるでしょう。

さらに、20年後の2045年には、今の2倍の価格に達する可能性もあるとされていて、長期的な価格高騰が継続していれば4万円を超えている可能性も考えられます。

今後の金価格相場に影響を与える要因

金の価格相場に影響を与える要因として、地政学的リスクが挙げられます。地政学リスクとは、地理的な位置関係によって発生する軍事的、社会的、政治的緊張の高まりが、一部の地域や世界経済全体に与える悪影響を指します。

長期化するウクライナ情勢や中東情勢などの経済不安は、価値の乱高下が少なく安全的な資産である金の需要を高めるため、こういった地政学リスクによる経済不安が伴う時期には、金の価格は上昇する傾向にあります。

また、金は埋蔵量が限られた希少な資源で供給量が減少している一方で、電子部品や再生可能エネルギーなどさまざまな分野で需要が拡大していて、需要の逼迫も金の価格を高騰させる要因のひとつです。

さらに、各国の中央銀行がインフレや自国通貨への不安から金の保有を増やす動きも、金の相場に影響を与えます。日本国内に関して言えば、長期的な物価の高騰や円安傾向が、円建ての金価格を押し上げる一因といえるでしょう。

金の買取価格の推移は?アクセサリーなどによく使われる18金を例に解説

| K24 | 20,516円 |

|---|---|

| K18 | 15,105円 |

さて、ここまで金の価格推移を解説してきましたが、皆さんの身近にある金と言えば、18金ではないでしょうか。

カルティエやブルガリ、ティファニーなどの高級ブランドではほとんどのゴールドアクセサリーに18金が使われていますし、ノーブランドのアクセサリーでも好まれる素材のため、お手持ちのアクセサリーのほとんどが18金という事も珍しくないでしょう。

前述の価格推移とは24金1gあたりの金額です。18金は純金の量が全体の75%のため、価格も24金のおおよそ75%ということになります。

例えば、24金が20,516円の場合、18金の買取価格はおおよそ表の通りです。(※2025年11月2日時点)

ただし、買取価格は各業者によって若干異なっていたり、手数料がかかるケースもあります。

また、よく目にする買取価格の表は公表相場であることが多く、実際の買取価格と異なる場合もありますので、金を売る際には数社の買取業者に実際に見積もりを依頼し、価格をきちんと把握した上で売却することをお勧めします。

金を買取に出すならどこのお店がおすすめ?

金を買取に出す場合、どのような形状の金かによっておすすめの買取店は異なります。

インゴットや金貨を買取に出す場合は、金を専門に取り扱っている業者に依頼するとよいでしょう。

ただし、各社、手数料設定が異なるので、何社か比較して売却先を判断してください。

18金が使われているブランドアクセサリーであれば、ブランド品を専門に取り扱っている買取店がおすすめです。

18金の価値に加え、ブランドの価値も含めた価格での買取が期待できます。

ブランドの買取&販売を専門におこなっているギャラリーレアでは、ブランド品のアクセサリーの買取にも力を入れています。

手数料無料で査定を依頼することもできるため、どこに売ろうか検討されている方は気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

金の価格推移からみて金のベストな売り時はいつ?

前述のとおり、金の価格は時期や需要、また世界情勢によって大きく変動します。

金が高値で売れる狙い目のタイミングは、円安傾向であったり、地政学的な不安定要素があったり、金融政策が金の需要を高めるような政策を実施している時です。

2022年は新型コロナウイルスの継続的な流行や、ロシアのウクライナ侵攻で金の価格は上昇を続け、2023年6月現在は9,600円代という高値で推移していますが、今後、ロシアのウクライナ侵攻の状況によって金の価格が大きく動くことが予想されます。

1g865円という市場最安値を記録した1998年と比べ、約11倍もの値を付けている今、売り時と言っても過言ではないでしょう。

とはいえ、金は限りある資源ですから、一時的に金価格が落ちる可能性はあるとはいえ、中長期的に見れば今後も金価格の上昇トレンドは維持されるのではないかと考えられています。

将来の金価格を予測することは非常に困難だといえますが、金を売る際には市場の動向をよく観察し、リスクとリターンを考慮しながら、売り時を見極めてみてください。

金の価格推移についてのまとめ

まとめ

- 上昇傾向が続く金の価格相場だが、直近の10年はとくに大きな上げ幅を記録している

- 金の市場価格と買取相場は別物なので注意が必要

- 金の売却には信頼と実績のあるギャラリーレアがおすすめ

金の相場は、過去30年で飛躍的に跳ね上がり、現在も上昇を続けています。

昔から持っている18金のアクセサリーなどは、今では買った時の値段を大きく上回る価格になっているでしょう。

金の売り時の見極めはとても難しいですが、過去の値動きや市場の動向を長期的な視点でじっくり観察し、最後は自分の感覚を信じて適切なタイミングを判断しましょう。

また金の売却は、信頼できる買取店で行うことが大切です。

ギャラリーレアでは知識と経験の豊富な熟練のバイヤーが、お手持ちの金の価値を適切に評価し、高額買取に努めます。

査定は0円で依頼でき、手軽なLINE査定も便利です。

お手持ちの金の売却をお考えの際は、ぜひ一度ギャラリーレアにご相談ください。